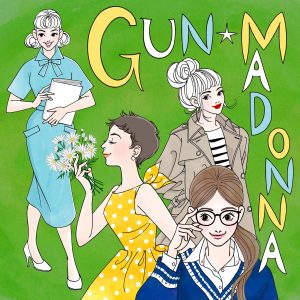

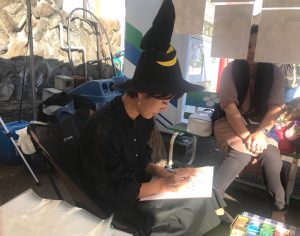

前橋出身の146(イシロ)さんは、似顔絵アーティスト歴12年。

これまでに約2万人の似顔絵を描いてきました。

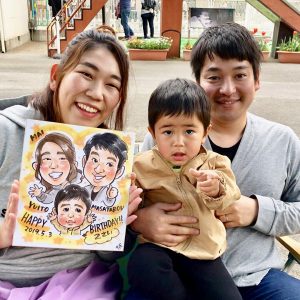

9ヶ月の娘さんの子育て中ということもあり、

インターネットでオーダーを受けて作品を手がける

通販をメインに活動しています。

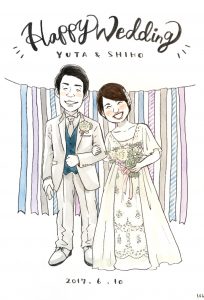

結婚式や誕生日、ご長寿祝いなどお祝いのタイミングで

描くことが多いですが、中には「故人を描いて欲しい」とのお願いもあるそうです。

絵の中で、生前叶えられなかった夢を実現させたりすることも。

146さんは、「この仕事が天職です。」と話して下さいました。

今後は、色々なタッチや画材で描けるようになるのが目標。

その他にも、LINEスタンプや、絵本の制作などにも挑戦してみたいと

話して下さいました。

これからの活動も期待しています!