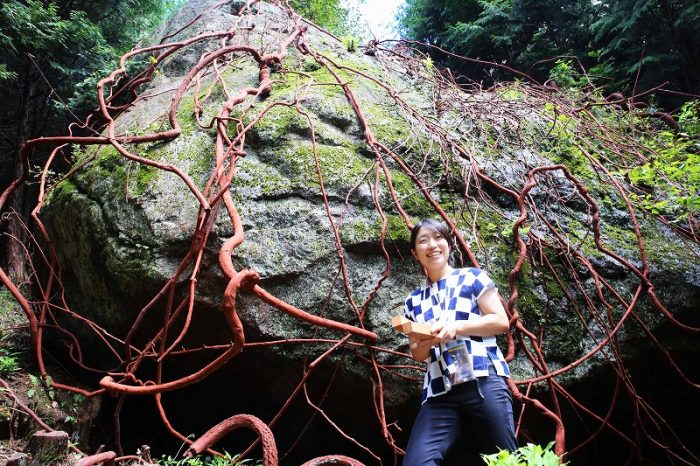

村上采(むらかみ・あや)さんは、伊勢崎市出身の20歳。

慶應義塾大学・総合政策学部の3年生です。

ファッションでコンゴ民主共和国を支援しようと、

今年5月にアパレルブランド「Ay(アイ)」を立ち上げました。

コンゴの伝統生地「リプタ」を使った洋服や小物をデザインし、

インターネット通販によって現地の経済活動を後押ししていきます。

高校1年生の時にアメリカに交換留学生として行った際、

南アフリカ出身の学生に刺激を受け

アフリカに興味を持ったという村上さん。

大学に入学して、アフリカについて勉強しようと

色々探していたところ

「コンゴプロジェクト」を行っているゼミに出会いました。

コンゴに小学校を建設したり、教育支援を行っています。

関わるうちに村上さんのコンゴへの思いが高まり

現地の人たちの「仕事が欲しい」という要望を汲み取り

アパレルブランドを立ち上げました。

現地の女性に賃金を払ってお洋服を作ってもらい、

それを日本で販売して、現地の教育支援に還元していこう・・・という思いです。

村上さんは、10月下旬からコンゴに渡航していて、もうすぐ帰国予定です。

現地で制作したお洋服や小物を輸送すると、お金も時間もかかってしまうので

約100着を自分の手で持ち帰れるように、準備しているとのことでした。

来週は、デザインする上で心がけていることや、

将来の展望などについて伺っていきます。